메인 메뉴

콘텐츠

먼발치로 일제강점기 쌀 반출의 항구였던 군산내항이 눈에 들어 왔다. 이 땅에서 난 쌀들을 일본으로 실어 날랐던 암울했던 시절들이 사진으로 남겨 전해진다. 그 암울했던 시대를 풍자적으로 자조적으로 해석한 소설이 바로 군산의 작가 채만식의 ‘탁류’이다.

(1930년대 군산항 뜬다리 주변 풍경<군산지방해양수산청 자료>)

이 선창은 먼 길 떠나갔던 뱃사람들의 그 시절을 회상하게 해주는 땀 냄새에 절은 안강망 배는 더 이상 들어오지 않는다. 지금은 금강 하구에 물의 흐름에 따라 시라시(장어 치어)를 잡는 작고 볼품없는 어선과 무동력선들이 한가로움을 메워주고 있다.

뜬 다리 부두 근처에 언제인가 퇴역한 군함을 가져다 놓고 안보관광지로 만들었다고 한다. 일제 강점기 쌀 반출항구에 안보 전시용 군함이라니. 올려다보는 햇살이 참 눈 부시다.

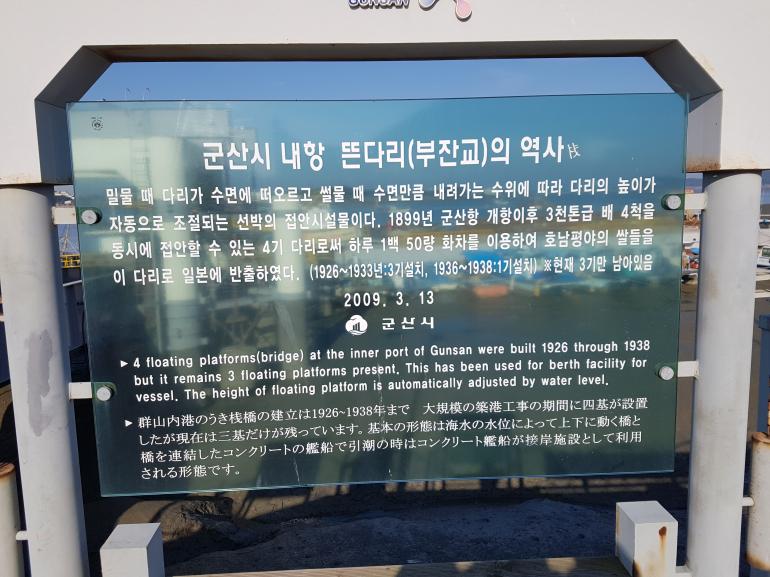

(군산내항 뜬다리 입구에 만든 ‘뜬다리의 역사’ 설명판)

선창의 하루는 낡은 것을 눈으로 좇거나 그 안에 동화되는 일이다. 오늘 한가롭게 주변을 맴도는 몇 마리 새들을 바라보면서 “그렇구나, 사람이나 사물이나 주변에 의해 변해가는 구나” 생각한다. 어설퍼서 애정이 가는 긴 시간의 흔적들이 이렇게 아슴아슴 새겨지고 있었다.

(1930년대 군산항의 아침 풍경<군산지방해양수산청 자료>)

어느 낯선 곳인들 이야기가 없으랴만, 어께를 늘어뜨린 이 째보선창은 떠나보낸 어선들의 슬픔보다 긴 침묵의 비린내가 진하다. 그들은 밤으로 향할수록 항구는 질긴 인연의 옷을 하나씩 벗어 놓는다. 바람 앞에선 모두가 연인이다. 연인 얼마나 가슴 설레는 말인가.

오늘 나는 낡아서 외롭고 슬픈 금강하구 언저리에서 먼 길 떠나거나 돌아오던 그 인연의 질긴 밧줄을 붙잡고 서 있다.

채명룡 / 2018.09.05 18:04:05